Возникают случаи, когда необходима обработка наружных и внутренних шаровых поверхностей (на шаровых опорах, их ложементах, пальцах шарниров и подобных изделиях) на фрезерных станках. Эта работа выполняется с применением делительной головки и специальных фрез.

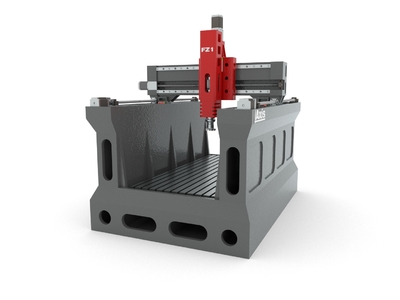

На рис. XI.25 показаны способы фрезерования неполных сферических поверхностей. Во всех случаях помимо главного движения — вращения фрезы — вращение сообщается и заготовке—круговая подача.

|

Механическая круговая подача осуществляется от привода продольной подачи станка через сменные зубчатые колеса шпинделю делительной головки. На рис. XI.25, а дана обработка наружной шаровой поверхности шарнирною пальца. Шпиндель универсальной делительной головки (УДГ), в котором закреплена заготовка, установлен так, что оси заготовки 1 и фрезы 2 скрещиваются под углом а α≠90°. На чертежах обычно заданы; диаметр сферической поверхности Dш и высота шаровой головки Н. Диаметр фрезы (по лезвиям зубьев, обращенным к центру фрезы) D и угол установки шпинделя делительной головки α определяются по формулам: D=√DшН (119) sinα=√100·40=63,25 мм (120) Рис. XI.25. Схемы фрезерования наружных и внутренних сферических поверхностей |

Пример 5. Определить диаметр фрезы и угол установки шпинделя делительной головки при заданных значениях шаровой поверхности шарнирного пальца: Dш = 100 мм и H = 40 мм.

По формуле (119) диаметр фрезы

D=√ 100·40 = 63,25 мм.

По формуле (120) угол установки

sinα = 40/100 == 0,6325; α = 39°14'

На рис. XI.25, б показан другой способ фрезерования шаровой поверхности на заготовке, установленной в центрах делительной головки. В этом случае обычно задаются диаметр шаровой поверхности Dш и размер da. Угол скрещивания осей фрезы и заготовки α = 90°.

Следовательно, для настройки станка нужно узнать лишь диаметр фрезы D, который определяется по формуле

D = D2ш - d2а (121)

В случае, изображенном на рис. XI.25, в, производится фрезерование внутренней шаровой поверхности в шарнирной опоре. Для настройки станка при такой обработке необходимо знать величины D и α. Они также определяются по формулам (119) и (120).

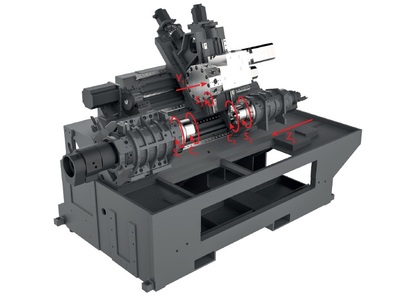

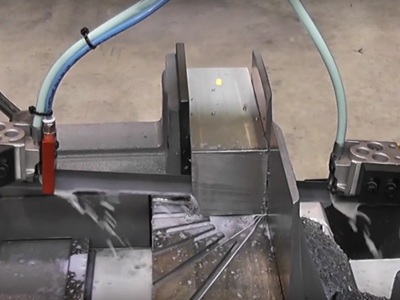

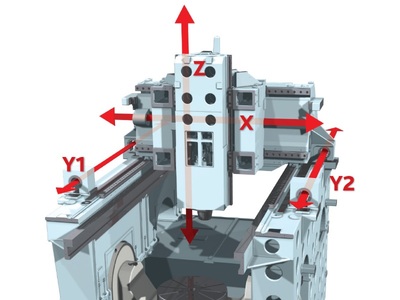

Фрезерование поверхностей пространственно-сложных форм может выполняться и методом объемного копирования. В этом случае перемещение фрезы относительно обрабатываемой заготовки происходит в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Управление такими перемещениями осущесгвляется при помощи копирующего прибора 5 (рис. XI. 26, а) следящей системы объемно-копировально-фрезерного станка. Палец 4 прибора находится в постоянном контакте с поверхностью копира. С помощью контакта пальца обеспечивается ощупывание, сила которого ограничена до 1.0—1,5 Н.

Малейшие отклонения пальца 4 в ту или другую сторону под воздействием копира вызывают электрические управляющие сигналы тем больших значений, чем больше отклонение. Эти сигналы преобразуются в рабочие подачи соответствующих скоростей и направлений за счет перемещений шпиндельной бабки 2, ее салазок 3 и стола 1 станка.

Фрезерование объемной формы может вестись и с так называемой периодической задающей подачей. Эта подача производится горизонтальными или вертикальными строчками (рис. XI.26, в) такой длины, которая перекрывает габарит копира и заготовки с некоторым вапасом. В конце строчек автоматически происходит очередной переход на выполнение новой строчки. Шаг такого перехода является величиной периодической подачи sпр, которая может изменяться в некоторых пределах.

|

На объемно-копировально-фрезерных станках может выполняться и контурное копирование (рис. XI.26, б) по копиру в форме листа 5. В этом случае палец 4 также с ощупывающим контактом обходит криволинейный профиль. Фреза в шпинделе повторяет заданный контур на заготовке. Подачи ведутся в данном случае только в двух направлениях — салазками 3 и столом 1. Рис. XI.26. Схемы обработки на объемно-копировально-фрезерном станке: а - объемной фасонной поверхности; б - криволинейного контура; в - методом строчечной обработки с периодической подачи |