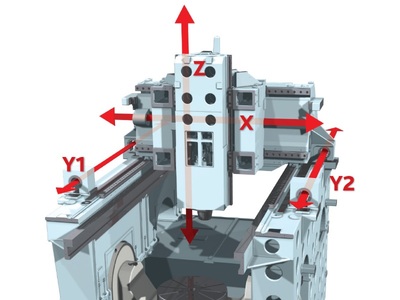

Различают два основных вида фрезерования:

- тангенциальное, при котором режущие лезвия вращающегося цилиндрического инструмента образуют обработанную поверхность параллельно оси его вращения (рис. IV.I, а),

- радиальное, когда лезвия вращающегося инструмента образуют обработанную поверхность, перпендикулярную к оси его вращения (рис. IV. 1, б).

Основные понятия и определения в фрезеровании

Скоростью резания υ (м/мин) называется окружная скорость

(м/мин) наиболее удаленных от оси вращения инструмента точек режущего

лезвия. Она определяется но формуле υ=

πDn/1000,

(1) где D — диаметр окружности вращения режущего лезвия (в частном случае —

диаметр фрезы), мм; n — частота вращения инструмента, об/мин. Фрезеровщику

чаще приходится решать обратную задачу — определять потребную частоту

вращения (об/мин) фрезы заданной диаметра в зависимости от принятой

скорости резания n=1000υ/(πD)

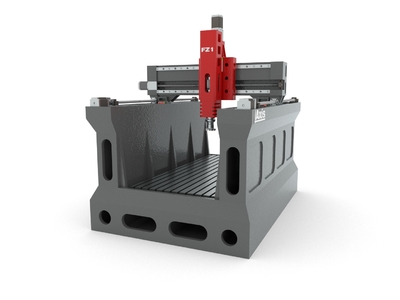

(2) Рис. IV.1. Схемы фрезерования плоскости и сечение срезаемого

слоя при фрезеровании фрезами: а — цилиндрической; б —

торцевой

Подачей s называется путь, проходимый заготовкой, относительно фрезы (или наоборот) в единицу времени. Различают три вида подач: на зуб, на оборот и минутную. Подача на зуб sz (мм/зуб) — перемещение заготовки за время поворота фрезы на один зуб. Подачей на оборот so (мм/об) является перемещение заготовки за время поворота фрезы на один оборот. Минутная подача sм(мм/мин) — перемещение заготовки за 1 мин. Зависимость указанных подач выражается формулами:

sо =

szz

(3)

sм

=sоn=szzn

(4)

Глубина резания t — толщина слоя материала заготовки (мм), срезаемого за один рабочий ход.

Шириной фрезерования B называется ширина (мм) поверхности заготовки, обрабатываемой за один рабочий ход, измеренная в направлении, перпендикулярном к направлению подачи (движению заготовки).

На рис. IV.2 приведены схемы фрезерования поверхностей различными фрезами с указанием t и В для каждой из них.

|

Рис. IV.2. Ширина и глубина фрезерования фрезами: а-цилиндрическими; б-торцевыми; в-дисковыми; г-прорезными и отрезными; д-концевыми; е-угловыми; ж-фасонными |

Как видно из рис. IV. 1, а, сечение стружки (среза), снимаемой одним зубом фрезы, описывается двумя дугами контакта лезвия фрезы с поверхностью лезвия. Оно имеет форму запятой. Расстояние между этими дугами переменное — оно изменяется от значения, близкого к нулю, до некоторого максимума, близкого к sz. Это расстояние (мм) принято называть толщиной срезаемого слоя (стружки) а.

Другими элементами, характеризующими срезаемый слой, являются:

- его ширина b (мм), которая представляет собой длину соприкосновении зуба фрезы с заготовкой и измеряется вдоль главного лезвия, в частном случае, при фрезеровании прямозубой цилиндрической фрезой b=В;

- площадь поперечного сечения слоя, срезаемого одним зубом, ƒ=ab (мм2);

- суммарная площадь поперечного сечения среза F (мм2), снимаемого всеми зубьями фрезы, находящимися в данный момент в контакте с заготовкой.

Для определения площади поперечного сечения среза при цилиндрическом фрезеровании необходимо знать следующие величины (рис. IV. 1, а): ψк — угол контакта фрезы — центральный угол, соответствующий дуге соприкосновения окружности фрезы с заготовкой, измеряемый в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы; θ — центральный угол между двумя соседними зубьями фрезы,

θ = 360/z. (5)

Число зубьев, одновременно находящихся в работе (контакте с материалом),

m= ψк/θ=ψкz/360. (6)

Угол контакта находится из треугольника AОБ

(7)

(7)

Угол контакта при торцевом фрезеровании

(8)

(8)

Максимальная толщина срезаемого материала

аmax = szsinψк (9)

Суммарное (среднее) значение площади поперечного сечения среза Fср определяется в зависимости от числа зубьев, одновременно находящихся в контакте,

Fср = ƒсрm (10)

или от элементов резания

Fср = Btszz/(πD) (11)

Значение Fср используют для определения силы резания при фрезеровании.