Для определения общего количества газов в литом металле и процентного газосодержание отливок используется метод расплавления образцов в вакууме с последующим объемным анализом. Этот метод называют вакуумной экстракцией.

|

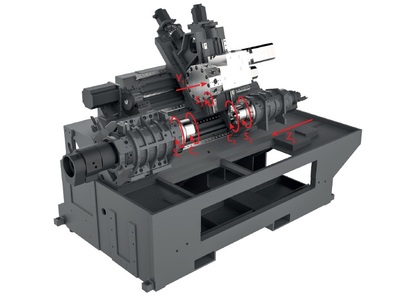

На рис. 121 показана схема газоанализатора конструкции Л. А. Гаспаряна, в котором для экстракции газов применяется метод вакуумного плавления, а для анализа газов использован метод микроанализа с низкотемпературной конденсацией. Рис. 121. Схема газоанализатора дли цинковых алюминиевых сплавов |

Перед началом анализа фарфоровая лодочка 2 с образцом помещается в кварцевую трубку 3, связанную через водоохлаждаемую муфту 4 с газоанализатором.

Все краны, обозначенные на рис. 121 индексами K-1, K-2,..., K-8, перед началом работы закрыты, кроме крана K-1.

Включается форвакуумный насос (типа HPB-20), кран К-1 закрывается и открываются краны K-2, К-3 и K-4. Степень вакуума, создаваемого в кварцевой трубке 3 и в системе трубопроводов, измеряется по величине абсолютного давления с помощью вакууметрической лампы ЛТ-2 и измерительного прибора ВИТ-3.

После падения давления до 1,3—1,9 н/м2 (до 1-1,5·10-2 мм рт. ст.) с помощью электропечей 1, 13 и 10 нагреваются образец в кварцевой трубке 3 до 100—120°С, окись меди, находящаяся в кварцевом сосуде 5, до 850-870°С и активированный уголь в сосуде 7 — до 350°С. Предварительно открываются краны К-5 и K-6. Так как при первом пуске прибора в сосуде 7 остается воздух под атмосферным давлением, то кран К-6 следует открывать очень медленно для устранения выброса частиц активированного угля. Затем открываются краны К-7 и К-8 U-образного масляного манометра 8.

Последующее вакуумирование системы осуществляется при отключенном форвакуумном насосе и закрытом кране К-2 за счет охлаждения активированного угля в сосуде 7, который для этого помещается в дюар 9 (термос) с жидким азотом.

После падения абсолютного давления до 1,3—3,91·10-2 н/м2 (до 1—3·10-4 мм рт. ст.) температура в сосуде 5 снижается до 450°С, закрываются краны К-6, К-3 и К-8, а образец в кварцевой трубке 3 расплавляется за счет повышения температуры электропечи 1.

По изменению давления в масляном манометре 8 определяется общее количество газов, экстрагируемых из расплавленного образца. Для определения содержания водяных паров в газовой смеси изогнутый участок 6 трубопровода помещается в дюар 12 со смесью сухого льда и ацетона при температуре — 78,5°С. При этом водяные пары конденсируются, вызывая падение давления, по которому и определяется их объем.

При замене дюара 12 дюаром 11 с жидким азотом при — 196°С на стенках трубопровода конденсируется двуокись углерода СО2, количество которой также определяется по падению давления в масляном манометре 8.

Водород, содержащийся в газовой смеси, окисляется до воды окисью меди в сосуде 5.

При нагревании окиси меди до 350—370°С содержащаяся в газах окись углерода СО окисляется до СО2 которая конденсируется в жидком азоте.

|

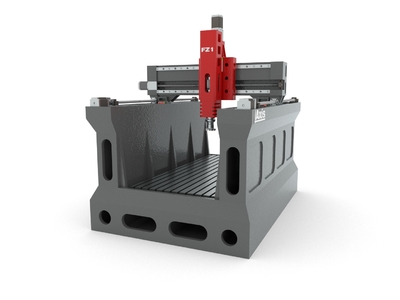

Содержание азота определяется как разность между общим количеством газов и водяных паров, водорода, окиси углерода и двуокиси углерода, так как остальные газы, включая и кислород, составляют не более 1—2% от всей газовой смеси. Для определения количества захваченного внутрь отливки воздуха достаточно определить количество азота в отливке и в исходном сплаве. Рис. 122. Экспериментальная отливка «основание заводского знака»: 1 — 4 места проб на газосодержание |

Данный газоанализатор пригоден для анализа газов как в цинковых, так и в алюминиевых сплавах.

В табл. 15 приведены результаты анализа газов в отливке из цинкового сплава следующего состава: 3,5—4,5% A1, 0,75— 1,25% Cu, 0,03—0,08% Mg и остальное — Zn, получаемой в обычных условиях литья под давлением и при вакуумировании полости формы до 93 кн/м2 (до 700 мм рт. ст.).

Таблица 15. Содержание и состав газов в различных сечениях отливки

|

Сечения отливки |

Содержание |

Состав в % | ||

|

N2 |

H2 |

СО | ||

|

При литье без вакуумирования | ||||

|

1 |

11.7 |

75 |

25 |

— |

|

2 |

19,9 |

86 |

14 |

— |

|

3 |

21,2 |

64 |

32 |

4 |

|

4 |

20.2 |

81 |

19 |

— |

|

Кокильная отливка |

3,41 |

31.7 |

45,7 |

22,6 |

|

При литье с вакуумированием* | ||||

|

1 |

12,2 |

21 |

62 |

17 |

|

2 |

13.2 |

23 |

68 |

9 |

|

3 |

12.3 |

6 |

53 |

41 |

|

4 |

10,0 |

32 |

68 |

— |

|

* До 93 кн/м2 (700 мм рт. ст.) |

||||

Если сплав залит без давления, то в 100 г цинкового сплава содержится всего лишь 3,41 см3 газов.

При литье под давлением газосодержание отливок резко возрастает за счет захвата воздуха из полости формы в процессе дисперсного заполнения. Количество захваченного воздуха можно определить по содержанию азота.

Вакуумнрование полости формы частично снижает захват воздуха и уменьшает газосодержание отливок на 30—40%.

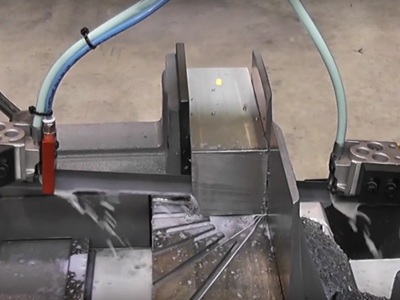

На рис. 123,a показаны зависимости газонасыщенности отливок из цинковых сплавов от скорости прессования. С увеличением скорости прессования время заполнения уменьшается и воздух не успевает выходить из полости формы через вентиляционные каналы.

|

Соответственно повышается газосодержание отливок, а плотность их падает (рис. 123,б). В данном случае газонасыщенность выражена как объем газов в % от объема отливки. Рис. 123. Изменение газонасыщенности (а) и плотности (б) отливок из цинковых сплавов при различных скоростях прессования |

При изменении скорости прессования от 0,4 до 1,1 м/сек время заполнения

уменьшается от 0,2 до 0,072 сек.

С увеличением температуры

заливаемого сплава от 380 до 440°С газонасыщенность возрастает. В то же время

плотность отливок изменяется незначительно. Это объясняется сжатием газовых

пузырьков в момент окончания заполнения. Чем выше температура заливки, тем легче

осуществить подпрессовку и сжатие газовых включений, тем самым компенсируя рост

захвата воздуха из полости формы.

С повышением температуры сплава до 440°С газонасыщенность резко возрастает независимо от величины скорости прессования, так как жидкий металл уже в начале заполнения перекрывает вентиляционные каналы.