Штамповка снарядного корпуса (рис. 5, а) производится из заготовки квадратного сечения в две операции (прошивка и протяжка) с одного нагрева на двух прессах. Расчет инструмента ведется в следующем порядке. Сначала определяют размеры протяжного пуансона, который окончательно оформляет полость поковки.

|

Размеры диаметров Dl, D2, D3, D4 и D5, протяжного пуансона (рис. 5. б) определяют по формуле

где d — соответствующий номинальный диаметр полости поковки с прибавлением ¼, положительного допуска в мм; а — коэффициент линейного расширения стали; t — температура поковки к концу протяжки, принимаемая 850—900 С; tl — температура нагрева протяжного пуансона, принимаемая 200° С; Kl — поправка, учитывающая овальность и усадку в результате охлаждения, принимаемая 0.4 мм; К2 — поправка, учитывающая абсолютную величину допуска на изготовление пуансона по 4-му классу точности. Рис. 5. Штамповка поковки снарядного корпуса: а — поковка; б — протяжной пуансон; в— прошивной пуансон; г—заготовка после прошивки; д — прошивная матрица; е — протяжное кольцо |

Подсчитанные диаметры Dl, D2, D3, D4 и D5 проставляют на чертеже с указанием допуска по 4-му классу точности.

Размеры пуансона по длине Нl, Н2, Н3 и Н4 определяют по формуле

где h — длина соответствующей части поковки.

Величины a, t и tl аналогичны принятым в формуле для подсчета диаметров.

Подсчитанные размеры по длине приставляют на чертеже с указанием допуска по 5-му классу точности.

Радиус R пуансона принимают по радиусу в поковке.

Остальные размеры пуансона (общая длина, резьбовая часть) определяют конструктивно, исходя из необходимого хода пресса для протяжки и конструкции крепления.

Размеры Dl, D2, Нl и R прошивного пуансона (рис. 5, в) должны точно соответствовать аналогичным размерам протяжного пуансона. Это необходимо для обеспечения правильного оформления нижней части полости поковки.

Диаметр D3 следует брать с учетом требуемого зазора между протяжным пуансоном и стенкой прошитого кор пуса. Этот зазор по диаметру практически колеблется от 1 до 3,5 мм в зависимости от размера изделий. Таким образом, диаметр D3 прошивного пуансона равен соответствующему D3 протяжного пуансона, увеличенному на 1—3,5 мм. D4 берется на 1,5—0,2 мм меньше D3, a D5 принимается равным D5 протяжного пуансона.

Размер по длине Н2 прошивного пуансона больше Н2, протяжного пуансона на 7—15 мм в зависимости от размеров изделий; Н3 прошивного пуансона меньше размера л, протяжного пуансона на 7—15 мм также в зависимости от размеров изделий; Н4 принимают равным глубине полости прошитой заготовки, определенной расчетом.

Сменную головку прошивных пуансонов обычно изготовляют отдельно и затем крепят на резьбе в тело пуансона, закрепляемого, в свою очередь, в державку посредством резьбы.

В целях увеличения стойкости прошивных и протяжных пуансонов в них высверливают отверстия, в которые вставляют трубки для внутреннего охлаждения водой. Размеры отверстий определяют, учитывая прочность пуансонов.

На рис. 5, г представлен эскиз заготовки после прошивки корпуса с индексацией его размеров, устанавливаемых в результате расчета размеров заготовки, прошивного пуансона и готовой (протянутой) поковки.

Размеры матрицы для прошивки (рис. 5, д) принимают, исходя из размеров прошитой заготовки.

Размеры диаметров dl и d4 матрицы равны соответствующим диаметрам прошитой заготовки (рис. 5, г). Размер d5 устанавливают конструктивно, исходя из размеров центрирующего кольца.

Размеры по высоте матрицы Н'l, и H'5 (рис. 5, д) определяют конструктивно (обычно принимают равными 20— 30 мм), а остальные размеры матрицы Н'2, Н'3 и Н'4 — соответственно высотам прошитой заготовки Н'2, Н'3 и Н'4 (рис. 5, г).

Общую высоту внутренней части матрицы Н'3 надо устанавливать с таким расчетом, чтобы исходная заготовка, помещенная в матрицу, входила своей верхней частью на 50 мм в центрирующее кольцо.

Протяжка через кольца должна обеспечить снятие конусности прошитой заготовки и получение цилиндрической поковки.

Площадь протяжки F определяется разностью между максимальной площадью поперечного сечения прошитой заготовки Fl и максимальной площадью протянутой поковки F2. Существуют оптимальные соотношения между площадью протяжки и площадями поперечных сечений протяжного пуансона и протянутой поковки.

Если площадь протяжки F по сравнению с площадью сечения протяжного пуансона ƒ велика, то при протяжке через кольца произойдет прорыв дна заготовки. С другой стороны, если площадь сечения протянутого изделия F2 мала по сравнению с площадью протяжки F, то заготовка, пройдя частично через кольца, может в протянутой части вытянуться или разор ваться.

Чтобы избежать этого, рекомен дуется придерживаться следующих соотношений:

F≤0,4ƒ и ≤0,7F2.

Зная эти соотношения, а также размеры прошитой заготовки и протянутой поковки, можно определить соответствующие площади протяжки, потребное количество колеи и нх диаметры, причем диаметр последнего кольца d равен диаметру цилиндрической части протянутого изделия в нагретом состоянии.

Площадь протяжки распределяется при двух кольцах так. чтобы на первое кольцо приходилось ⅔, а на второе (последнее) 1/8 общей площади протяжки.

При протяжке через три кольца последнее должно служить лишь для калибровки протянутой поковки. Больше трех колец для протяжки в одну операцию применять не рекомендуется.

Количество колец можно также определять, исходя из веса металла, смещаемого при протяжке через кольца. Если этот вес составляет 25—45% веса протягиваемой заготовки, то необходимы три кольца для протяжки, если меньше 25%, достаточно двух.

Расстояние между кольцами желательно принимать таким, чтобы протяжка происходила последовательно от одного кольца к другому. Однако это правило нельзя соблюсти, если рабочий ход пресса недостаточен.

На рис. 5. е показан эскиз протяжного кольца. Угол захода обычно принимают 15°, высоту кольца 50—70 мм в зависимости от поковки, высоту калибрующего цилиндрического пояска 5—7 мм, а длину участка ниже пояска 8—11 мм с закруглением на выходе по радиусу 3—8 мм.

Иногда придают внутренней рабочей заходиой части кольца очертания по радиусу, однако в большинстве случаев принимают конический заход.

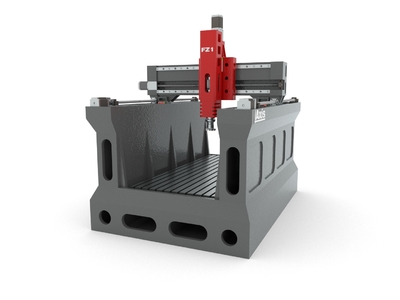

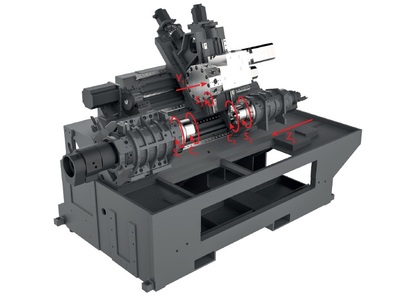

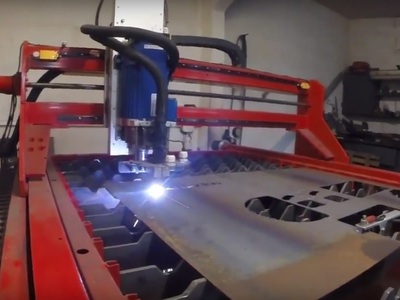

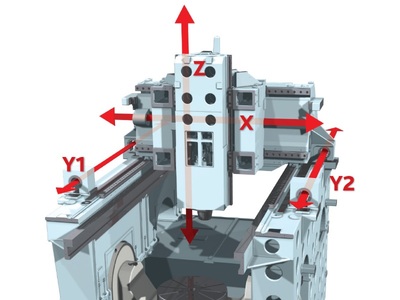

На рис. 6 изображен общий вид прошивного штампа, а на рис. 7 — протяжного.

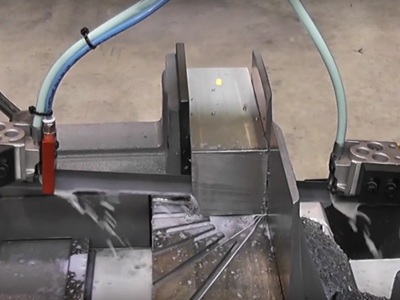

На рис. 8 показана роликовая матрица для протяжки.

|

|

|

Рис. 8. Роликовая матрица для протяжки: |

Таблица к рис. 6

|

№ |

Наименование детали |

Марка стали |

Стойкость с учетом |

|

1 |

Державка паунсона |

Ст. 4—Ст. 5 |

10000 |

|

2 |

Стойка |

Ст. 4—Ст. 5 |

3000 |

|

3 |

Головки прошивного пуансона |

4ХВС;5ХГМ; 35ХМЮА |

300-500 |

|

4 |

Ограничитель хода |

35-40 |

- |

|

5 |

Съёмник поковок |

Ст. 4—Ст. 5 |

- |

|

6 |

Задавка (трамбовка) |

Ст. 4—Ст. 5 |

- |

|

7 |

Матрица |

Ст. 4—Ст. 5 |

2000—3000 |

|

в |

Втулка матрицы |

Ст. 4—Ст. 5 |

5000 |

|

9 |

Кожух матрицы |

Ст. 4—Ст. 5 |

10000 |

|

10 |

Корпус |

Л 35—40 |

- |

|

11 |

Верхний поддон |

Ст. 4-Ст. 5 |

5000 |

|

12 |

Нижний |

Ст. 4—Ст. 5 |

5000 |

|

13 |

Выталкиватель |

Ст. 4—Ст. 5 |

1000 |

|

14 |

Прошитая поковка |

- |

- |

Деталь 3 закаливают до НRC 50 — 55.

Таблица к рис. 7

|

№ |

Наименование летали |

Марка стали |

Стойкость с учетом |

|

1 |

Державка протяжного пуансона |

Ст. 4-Ст. 5 |

10 000 |

|

2 |

Стойка |

Ст. 4-Ст. 5 |

3000 |

|

S |

Протяжной пуансон |

Ст. 5—Ст. 6 |

300-500 |

|

4 |

Обойма протяжного кольца |

Ст. 4-Ст. 5 |

- |

|

5 |

Протяжное кольцо |

Ст. 4-Ст. 5 с наплавкой |

1000—2000 |

|

6 |

Съемник для протянутой поковки |

Ст. 4-Ст. 5 |

- |

|

7 |

Желоб наклонный |

Листовая сталь |

- |

|

8 |

Протянутая поковка |

- |

- |

Детали 3 и 5 закаливают